Face aux aléas biotiques croissants, des solutions sont nécessaires pour restaurer les écosystèmes forestiers endommagés tout en les rendant plus résilients. Dans le cadre du programme AXA Forests for Good, dont le Consortium est piloté par Reforest’Action, une étude a été conduite en Allemagne pour comparer les impacts du scolyte au sein de plantations pures d’épicéas et au sein de parcelles mixtes d’épicéas associés à d’autres essences. L’objectif : étudier l’influence de la diversité des essences sur la résistance des forêts aux dommages causés par les scolytes, et faire émerger de nouvelles gestions forestières durables face aux risques sanitaires et au changement climatique, afin d’assurer la transmission d’un patrimoine forestier résilient aux générations futures.

Le réchauffement climatique accentue les aléas biotiques en forêt

D’après le rapport « Notre Avenir S’appelle Forêt » publié en 2018, environ 20% des forêts françaises sont touchées chaque année par des aléas abiotiques (tempête, sécheresse…) et biotiques (insectes ravageurs, champignons pathogènes…). À eux seuls, les aléas biotiques entraînent une perte annuelle de l’ordre de 2 milliards d’euros, soit plus que la valeur marchande du bois commercialisé en 2014, qui s’élevait à 1,9 milliard d’euros. Les insectes nuisibles et pathogènes peuvent sévèrement affecter la croissance et la qualité des arbres, contribuer à leur mortalité et réduire la capacité des forêts à produire des services écosystémiques.

Dans le contexte actuel du changement climatique, les épidémies du scolyte typographe, en particulier, provoquent une mortalité massive des arbres dans toute l'Europe, notamment au sein des monocultures d'épicéas. Parce qu’ils prolifèrent à la faveur de températures élevées, ces insectes xylophages (qui se nourrissent de bois) profitent particulièrement des pics de chaleur de plus en plus fréquents et durables à l’échelle du continent.

Leur vitesse de développement se trouve ainsi accrue, conduisant à l’émergence de 3 générations par an dans un contexte de réchauffement planétaire moyen de +1°C, au lieu de 2 générations habituellement. Lors du colloque « Nos forêts demain : comprendre, transmettre, agir », organisé par l’Académie des Sciences et l’Institut de France, Hervé Jactel indique que la canicule de 2023 en France a provoqué l’émergence de 4 générations de scolytes cette année-là à l’échelle du territoire, qui ont causé le dépérissement de 120 millions de m3 de forêts, soit 50 fois plus que la norme.

Une expérience pour étudier l’impact du scolyte sur les peuplements d’épicéas

Un contexte de réchauffement propice à la prolifération des scolytes

En 2018, de graves épidémies de scolytes de l'épicéa se sont également développées en Allemagne en raison de conditions climatiques chaudes et sèches. C’est dans ce contexte qu’une étude scientifique, soutenue par la Fondation AXA, a été initiée dans le cadre de l'expérience BIOTREE-Kaltenborn. L’objectif : comparer les impacts du scolyte au sein de plantations d’épicéas mélangés avec du hêtre, du chêne ou du sapin de Douglas, et au sein de peuplements purs d'épicéas du même âge, de la même densité et avec la même gestion.

Des hypothèses quant à l’augmentation de la résistance des forêts mélangées face aux scolytes

Alors qu’il est établi (Jactel et al. 2024) que les forêts mélangées enregistrent 25 à 30% de dommages de moins que les peuplements constitués d’une seule essence face aux attaques d’insectes ravageurs, plusieurs hypothèses ont été formulées en amont de l’étude de Kaltenborn, pour expliquer la potentielle augmentation de la résistance des peuplements mélangés d’épicéas face aux scolytes.

Hypothèse de la résistance par association. Le voisinage d’essences non-hôtes du scolyte (qui n’accueillent pas l’insecte) influence les caractéristiques des épicéas, notamment via des effets d’ombrage ou la production de composés volatils organiques, rendant les épicéas moins appétants ou plus résistants, par exemple grâce à l’augmentation de la teneur en composés chimiques de défense dans leurs aiguilles.

Hypothèse de la dilution des ressources. La réduction de la quantité d’épicéas dans les peuplements mélangés avec des arbres non-hôtes permet de limiter les habitats et les ressources de reproduction pour les scolytes.

Hypothèse de la réduction de la visibilité de l’hôte. Les scolytes ont davantage de difficultés à repérer et à coloniser les épicéas lorsqu’ils sont mélangés à d’autres essences non-hôtes, car celles-ci offrent un obstacle physique au repérage visuel des épicéas par les insectes.

Hypothèse du rôle des prédateurs naturels. Le nombre et la diversité des ennemis naturels du scolyte (insectes parasitoïdes, oiseaux insectivores, chauve-souris prédatrices) se trouvent augmentés dans les forêts mélangées car celles-ci fournissent une plus grande quantité d’habitats et de ressources alimentaires. Plus ces ennemis naturels sont nombreux, mieux ils peuvent réguler les populations de scolytes et ainsi limiter leurs dégâts.

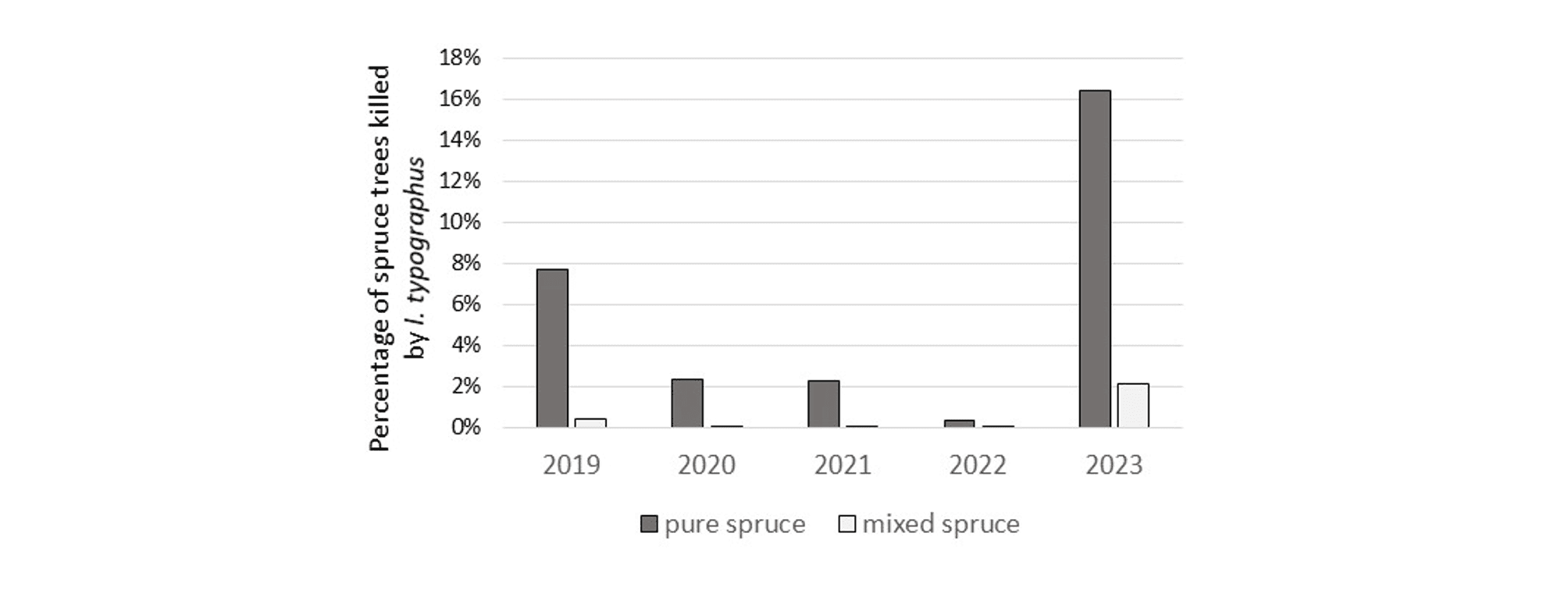

Ces quatre hypothèses ont été testées à Kaltenborn en comptant, au sein de chaque parcelle (mixtes ou monospécifiques), le nombre d’arbres tués, la densité des scolytes capturés au sein de pièges à phéromones, et la présence d’auxiliaires de lutte biologique. L’évolution de ces indicateurs a également été mesurée au cours du temps, de 2018 à 2023.

La diversité des essences : une barrière écologique face aux scolytes

Une préférence forte du scolyte pour les monocultures d’épicéas

Les différents relevés de terrain ont permis de prouver que le scolyte typographe montrait une préférence forte et persistante pour les monocultures d'épicéas. Sur le site de Kaltenborn, l'épidémie de scolytes a commencé et est restée concentrée dans les parcelles d'épicéas purs, malgré la proximité des autres parcelles d'épicéas mélangés. Les monocultures, en concentrant un grand nombre d’arbres de la même essence, ont amplifié le phénomène de propagation de l’infestation.

Dilution des ressources et réduction de visibilité de l’hôte

A l’inverse, les parcelles d'épicéas associés à d’autres essences ont été moins souvent colonisées et endommagées, et moins d'arbres ont été tués dans les mélanges d'épicéas les plus diversifiés, conformément à l'hypothèse de la dilution des ressources. Les scolytes ont en effet tendance à s’attaquer en priorité aux grands groupes d’épicéas plutôt qu’aux individus dispersés au sein d’une forêt variée, et cette dispersion rend plus difficile l’établissement des colonies.

Cet effet bénéfique de la diversité sur la résistance des parcelles mixtes est dû également à la combinaison des essences associées à l’épicéa au sein de ces plantations. Les espèces d'arbres non-hôtes les plus hautes, comme le sapin de Douglas, ont eu un effet plus important sur la réduction de visibilité des épicéas auprès des scolytes, par rapport à leurs voisins feuillus comme le hêtre et le chêne, de taille plus petite que les épicéas.

Ennemis naturels et résistance par association

L’étude n’a toutefois pas permis de valider l’hypothèse des ennemis naturels, dans la mesure où l’effet de la diversité des parcelles sur l'abondance des insectes prédateurs du scolyte n’a pas pu être observé directement dans le cadre de l’expérience. L’hypothèse de la résistance par association n’a pas non plus été vérifiée par l’expérience de Kaltenborn, mais celle-ci avait été démontrée par Baier et al. (2002) dans le cadre d’une expérience établissant le fait que les épicéas de peuplements mélangés produisaient davantage de résine de réaction contre une attaque simulée de scolytes que les épicéas en monoculture.

Vers des forêts plus résilientes ?

La diversité des essences, un atout pour réduire les attaques de scolytes

L’étude de Kaltenborn apporte des arguments solides en faveur de la diversification des forêts. Si les monocultures d’épicéas ont longtemps été privilégiées pour leur rentabilité, elles présentent aujourd’hui des limites face au changement climatique et aux aléas biotiques. La diversification des peuplements d’épicéas, via l’intégration d’essences adaptées aux conditions locales, pourrait être une solution pour limiter les épidémies de scolytes à travers l’Europe.

Les conclusions de cette recherche ouvrent ainsi la voie à des pratiques sylvicoles plus durables. En intégrant des espèces plus diversifiées et dotées de propriétés contrastées, les gestionnaires forestiers pourraient réduire la vulnérabilité des peuplements face aux scolytes tout en améliorant leur capacité d’adaptation aux aléas environnementaux.

La diversité des essences, une alliée pour la filière bois

Plus résistants aux attaques d’insectes nuisibles ainsi qu’aux sécheresses, les peuplements mélangés sont de fait moins exposés au risque d’altération du stock et de la qualité du bois. La diversité forestière sécurise ainsi sur le long terme les peuplements et les revenus futurs. Des forêts mélangées plus résistantes aux aléas climatiques et sanitaires, seront également mieux à même de séquestrer du carbone qui pourra être durablement stocké dans des produits bois.

Dans ce contexte, la création de forêts mélangées constituées d’essences aux propriétés contrastées est essentielle à l’adaptation des forêts de demain et à la sécurisation des revenus de la filière et à l’atténuation du changement climatique. Elle s’avère d’autant plus nécessaire que 84% des forêts plantées en France sont encore aujourd’hui composées de peuplements monospécifiques, à l’image des cultures d’épicéas, et donc plus exposées aux risques croissants d’aléas.

L’étude de Kaltenborn, conduite dans le cadre du programme AXA Forests for Good, illustre ainsi les limites des monocultures d’épicéas face aux attaques croissantes de scolytes. Elle permet d’enrichir l’état des connaissances actuelles sur les bénéfices de la diversité des essences en forêt et de contribuer à l’émergence de nouvelles gestions forestières durables face aux risques sanitaires et au changement climatique.

Sur le même thème :

- La diversité des essences au service de la multifonctionnalité des forêts

- Restaurer les forêts scolytées, du diagnostic initial à la proposition d’itinéraires sylvicoles innovants

Auteurs de l’étude :

- Hervé Jactel, INRAE, Université de Bordeaux

- Emma Pluchard, INRAE, Université de Bordeaux

- Laura Schillé, INRAE, Université de Bordeaux / UQAM de Montréal

- Nattan Plat, INRAE, Université de Bordeaux

- Séverin Jouveau, INRAE, Université de Bordeaux

- Peter Hajek, Université de Fribourg

- Jochen Fruend, Université de Hambourg

- Michael Scherer-Lorenzen, Université de Fribourg

A propos du programme AXA Forests for Good : S’inscrivant dans une dynamique de recherche-action, le programme AXA Forests for Good, qui renforce le leadership d'AXA sur les thématiques du climat et de la biodiversité, est conduit par un Consortium d’acteurs, piloté par Reforest’Action et composé d’AgroParisTech, de deux entités de l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'alimentation et l'Environnement (INRAE Renfor et Biogeco), de France Nature Environnement (FNE) et de quatre associations locales membres de cette fédération. Ce programme ambitieux allie la recherche scientifique, l’expérimentation et la restauration des écosystèmes, et contribue à une meilleure connaissance des forêts, de leurs services et des moyens de mieux les adapter au changement climatique.