Les forêts couvrent environ 30 % de la surface des terres émergées et séquestrent près de la moitié du carbone contenu par les écosystèmes terrestres. Elles jouent ainsi un rôle majeur dans l'atténuation du changement climatique à l’échelle planétaire en capturant et stockant le carbone issu du CO2. Mais comment les écosystèmes forestiers parviennent-ils à stocker ce carbone ? Où est-il séquestré et pour combien de temps ? Autant de questions cruciales pour comprendre le rôle majeur des forêts, tant dans l’adaptation à la crise du climat que dans son atténuation à long terme.

Le cycle du carbone en forêt : photosynthèse et respiration végétale

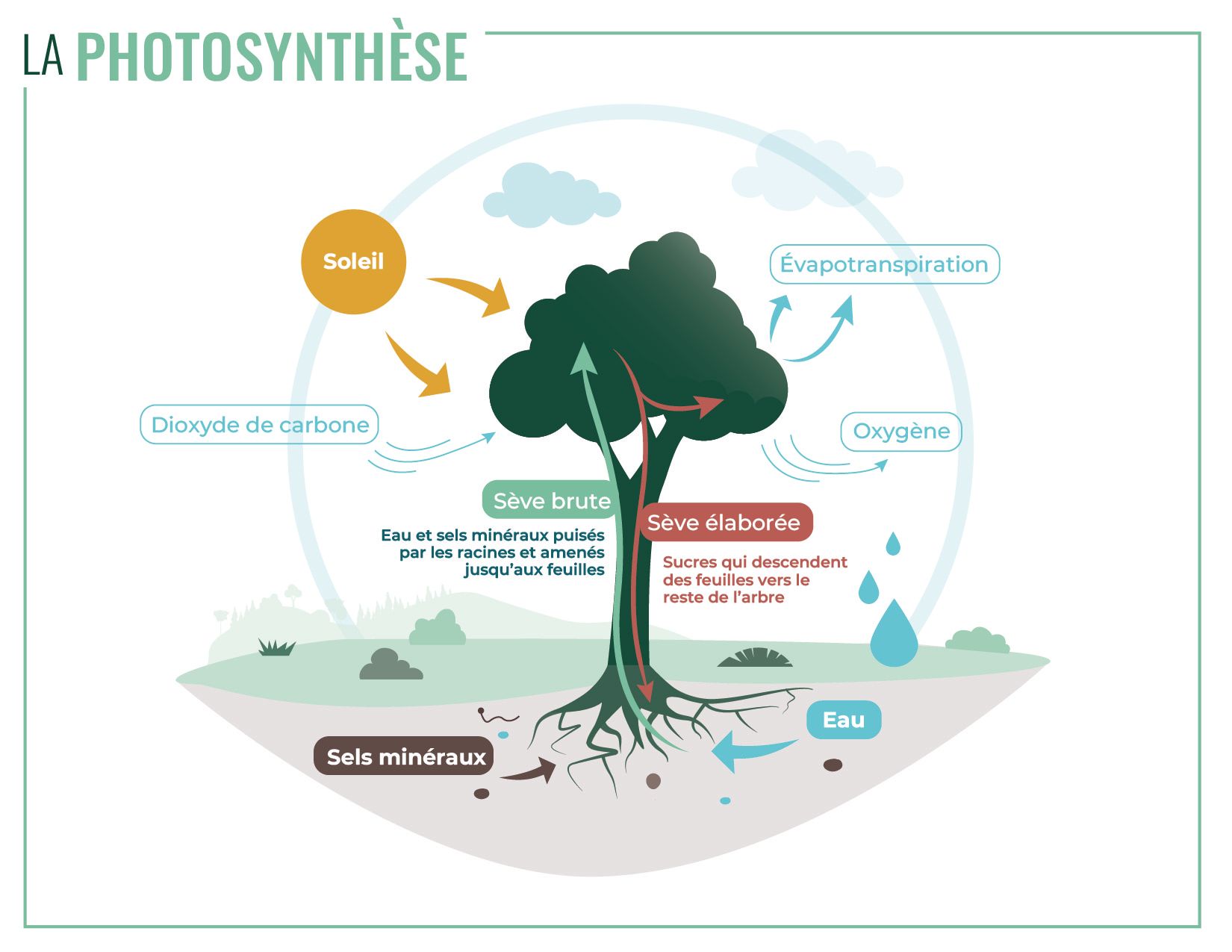

Le cycle du carbone organique est affecté par l’interaction de deux flux principaux : la photosynthèse et la respiration. Apparue il y a 3,8 milliards d’années, la photosynthèse est un processus bioénergétique. Ce flux permet à un organisme végétal de produire des glucides (sucres qui composent, notamment, la sève élaborée) en utilisant :

- l’énergie solaire captée par la chlorophylle contenue dans les feuilles,

- l’eau et les sels minéraux, qui constituent ensemble la sève brute puisée par les racines,

- et le CO2 de l’atmosphère, dont le carbone est conservé et l’oxygène est relâché.

Le carbone conservé par les arbres entre ainsi dans leur composition à hauteur d’environ 50%. Il sert notamment à créer la matière organique – ou biomasse – essentielle à l’évolution pérenne de la structure aérienne et souterraine de l’arbre, comme son tronc, ses branches et ses racines.

Cependant, ce carbone ne reste pas indéfiniment dans les forêts. Lors du processus de la respiration végétale, une partie du carbone est en effet relâchée dans l’atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. Ce flux est essentiel pour que l'arbre puisse métaboliser ses glucides et produire des substances vitales, telles que la cellulose et la lignine.

Les compartiments de séquestration du carbone liés à la forêt : biomasse, sols et produits bois

Le carbone capté par les forêts est stocké dans plusieurs compartiments de stockage :

- La biomasse vivante aérienne : tronc, branches, feuilles.

- La biomasse souterraine : racines.

- La biomasse morte : bois mort laissé au sol ou bois mort sur pied.

- La litière : débris végétaux en décomposition, située à la surface du sol.

- L’horizon organo-minéral : couches de sol enrichies en matière organique en décomposition.

En zones tempérées, par exemple en France, environ deux tiers du stock de carbone contenu par les écosystèmes forestiers se trouve dans la litière et les sols, qui forment ensemble l’humus. Le carbone organique est en effet vital pour la santé du sol forestier, pour sa porosité qui permet la bonne circulation des flux gazeux et liquides, et pour sa capacité de rétention en eau, essentielle à la constitution de réservoirs hydriques et nutritifs pour la flore et la microfaune.

Au-delà des forêts elles-mêmes, le carbone demeure également stocké dans les produits bois (bois d’œuvre, bois de construction). Ces produits bois permettent également de réduire, par substitution, les émissions de dioxyde de carbone liées à la création d’autres matériaux très émissifs en gaz à effet de serre.

Séquestration du carbone : quels types de forêts séquestrent le plus de CO2 ?

Le stockage du carbone dépend du type de forêt, du climat et de la zone géographique. Les forêts situées au sein de pays tropicaux, bénéficiant d’un climat humide et ensoleillé, séquestrent en moyenne 120 tonnes de carbone par hectare. En comparaison, les forêts situées au sein de pays tempérés ne stockent en moyenne que 57 tonnes de carbone par hectare. A titre d’exemple, les forêts publiques françaises stockent en moyenne 87 tonnes de carbone par hectare, d’après un rapport de l’Observatoire des forêts françaises.

Les forêts boréales, situées dans les régions froides, séquestrent la majorité de leur carbone dans les sols, grâce aux basses températures qui ralentissent la décomposition des matières organiques. Ainsi, ces forêts contiennent jusqu’à 84 % de leur carbone dans leurs sols.

Le temps de résidence du carbone en forêt

Les forêts et les sols forestiers représentent un stock d’environ 15,6 gigatonnes de CO2 par an à l’échelle planétaire, soit environ 25 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone liées aux activités humaines. Cependant, environ 8,1 gigatonnes de CO2 sont relâchées dans l’atmosphère chaque année en raison de la mortalité des arbres liée à des perturbations comme la déforestation, les incendies ou les aléas climatiques.

Les forêts peuvent agir comme des puits de carbone lorsqu'elles sont en équilibre écologique. Lorsque les arbres matures meurent, leur carbone est restitué au sol ou aux jeunes arbres. C'est le cas des forêts primaires, comme les forêts du bassin du Congo, qui séquestrent 600 millions de tonnes de dioxyde de carbone de plus qu'elles n'en émettent, ce qui équivaut à un tiers des émissions du secteur des transports des États-Unis.

Au sein d’une forêt qui bénéficie d’une gestion durable, entretenue régulièrement par placettes, la quantité de biomasse et donc le stock de carbone peuvent être également relativement stables au fil des années en se renouvelant constamment, voire en augmentant si la gestion forestière tend à accentuer la densité des peuplements, par exemple dans le cadre d’un projet de restauration d’une forêt dégradée.

Dans quels cas les forêts sont-elles une source d'émissions de CO2 ?

Le rôle de puits de carbone des forêts peut être compromis par des perturbations humaines, notamment par la modification de l’usage des terres via, par exemple, la déforestation. La destruction des forêts libère le stock de carbone contenu dans la biomasse et le sol forestier, contribuant ainsi à l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone à la surface du globe. Aujourd’hui, environ un cinquième des émissions de gaz à effet de serre dans le monde provient de la destruction des forêts.

Les changements climatiques eux-mêmes affectent la capacité des forêts à séquestrer du carbone. Par exemple, les périodes de sécheresse réduisent la disponibilité en eau et ralentissent le processus de photosynthèse, ce qui diminue la quantité de dioxyde de carbone capturée par les arbres. En outre, la chaleur excessive et la sécheresse peuvent favoriser la mortalité des arbres, transformant ainsi certaines forêts en une source nette d’émissions de CO2.

L’importance de protéger et de restaurer les écosystèmes forestiers

Pour maintenir la capacité des forêts à séquestrer du carbone, il est crucial de préserver les forêts existantes, de lutter contre la déforestation et de restaurer les écosystèmes dégradés. Le GIEC estime que le reboisement de 1 milliard d’hectares d’ici 2030 est essentiel pour lutter contre le changement climatique. Les forêts bien gérées, qu’il s’agisse de forêts naturelles ou restaurées, jouent un rôle de puits de carbone essentiel dans l’atténuation des effets du réchauffement climatique. En parallèle, la réduction des émissions de CO2 d’origine anthropique de 43 % d’ici 2030 est indispensable pour limiter l'impact des changements climatiques sur la santé des forêts et, par conséquent, leur capacité à agir comme des puits de carbone.

Les forêts jouent un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique en séquestrant une grande partie du carbone émis par les activités humaines. Leur capacité à capturer le dioxyde de carbone dépend de nombreux facteurs, dont le type de forêt, les conditions climatiques et la gestion forestière. La protection et la gestion durable des forêts sont donc essentielles pour assurer l’augmentation de la séquestration du carbone par les forêts et maintenir leur rôle de puits de carbone. Les projets de lutte contre la déforestation et de restauration des forêts sont quant à eux des projets prioritaires pour répondre aux enjeux de l’environnement et garantir un avenir climatique stable. Le rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU) publié en 2018 estime ainsi que le reboisement de 1 milliard d’hectares est nécessaire d’ici 2030 pour agir à grande échelle en faveur du climat et de l’environnement. Pour aller plus loin, consultez notre article plus détaillé : Le rôle des forêts dans le cycle du carbone. **

Vous souhaitez contribuer à la neutralité carbone globale tout en soutenant un projet de restauration forestière ou d’agroforesterie en France ou dans le monde ? Reforest’Action vous propose d’investir dans des projets certifiés un label national (Label Bas Carbone en France) ou des standards internationaux du carbone, alignés sur les Objectifs de Développement Durable de l'ONU. Contactez un(e) expert(e) pour faire un bilan de vos besoins.**